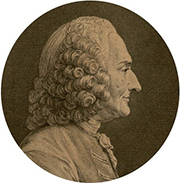

Im September vor 250 Jahren starb Jean-Philippe Rameau. Seine Opern und Ballettmusiken finden mehr und mehr ihren Weg zurück auf die Bühnen. In der Gesamtausgabe erscheinen gleich drei Werke neu.

Spektakel und Wunderszenen: „Dardanus“ 1739

Allem Anschein nach entstand die erste Fassung von Dardanus in nur sechs Monaten. Sie kam am Ende des Jahres 1739 zur Uraufführung und setzt einen eigenen Akzent in einer für Rameau äußerst produktiven Phase, in der er fünf Hauptwerke schrieb, die in einem Zeitraum von sechs Jahren an der Académie royale de musique in Paris gespielt wurden: drei Tragédies (Hippolyte et Aricie, 1733; Castor et Pollux, 1737; Dardanus, 1739) und zwei Ballets héroïques (Les Indes galantes, 1735; Les Fêtes d’Hébé, 1739); dazu gehören auch Samson (1734, in Zusammenarbeit mit Voltaire entstanden und von der Zensur verboten), die Musik zu dem Schäferspiel Les Courses de Tempé von Alexis Piron (1734) sowie die Veröffentlichung der Génération harmonique (1737).

Diese erste Dardanus-Fassung erreichte 26 Aufführungen (Castor et Pollux kam auf 21, Les Fêtes d’Hébé auf 71). Die bemerkenswerte Besetzung mit Jélyotte (Dardanus), Mlle Pélissier (Iphise), M. Le Page (Teucer und Isménor) und den Tänzern Dupré, Salé und Barberine leistete dazu gewiss ihren Beitrag, ebenso wie die Änderungen, die ab Dezember 1739 von Rameau und Voltaire rasch und wirkungsvoll vorgenommen wurden. Die gelungenen Verse hielten das Interesse an der Oper hoch, genauso wie die der griechischen Mythologie entnommene Handlung, in der es um die an der Gründung von Troja beteiligten Personen und die Ursprünge der trojanischen Dynastie geht: Im Krieg zwischen den künftigen Stadtgründern kämpft Teucer mit seinem phrygischen Volk gegen Dardanus und seine Truppe. Letzterer liebt Iphise, die Tochter seines Feindes, und sie erwidert seine Liebe. Bestimmende Elemente des Librettos sind die Monologe der Iphise

(1. und 3. Akt), die zwischen ihrer Liebe zu Dardanus und ihrer Treue zu Vater und Volk hin- und hergerissen ist, vor allem jedoch das Spektakel und die wunderbaren Erscheinungen, das „merveilleux“. Der Vorwand, Dardanus sei als Sohn des Zeus göttlicher Abstammung, wurde übrigens vom Librettisten eingefordert und entstammt nicht der antiken Vorlage.

Eine solch effektgeladene Textvorlage hatte auch den Vorzug, dass sie auf den Komponisten eine überaus anregende Wirkung ausübte. Rameau verstand es, diese groß angelegten Spektakel und Wunderszenen mit seiner Musik zu überhöhen. Als Beispiele dafür seien genannt: der Prolog, worin Vénus und die personifizierte Eifersucht mit ihrem jeweiligen Gefolge aufeinanderprallen; das Treuebekenntnis Anténors gegenüber Teucer, der ihm dafür die Hand seiner Tochter verspricht (1. Akt); die Beschwörungen des Magiers Isménor (2. Akt); die Träume des Dardanus sowie der Kampf von Dardanus und Anténor gegen den Drachen (4. Akt), dessen Erscheinen ab dem Ende des 3. Akts vorbereitet wird, und das finale Duett von Vénus und Dardanus, in dem die Macht der Liebe gefeiert wird (5. Akt).

Cécile Davy-Rigaux

Voltairesche Dialektik mit Vogelgesang: „Le Temple de la Gloire“

Es gibt zwei Fassungen von Le Temple de la Gloire, der einzigen erhaltenen Oper Rameaus auf ein Libretto von Voltaire. Die Uraufführung der ersten Version fand am 27. November 1745 in Versailles anlässlich des festlichen Empfangs für Ludwig XV. statt, der einige Monate zuvor in Fontenoy einen Sieg errungen hatte. Voltaire war weit davon entfernt, dem König zu schmeicheln, wie dies die Hofdichter zu tun pflegten oder wie es Quinault im Dienste Ludwig XIV. tat. Er legte eine philosophische Oper vor, mit der er eine Reihe (erfolgloser) Libretti fortsetzte: Tanis et Zélie, Samson und Pandore/Prométhée. Unter Berufung auf Metastasio versuchte er, die Oper zu moralisieren, sie aus dem galanten Milieu zu befreien, um ihr damit Ernsthaftigkeit zu verleihen und sie zu einem großen, erbaulichen und politischen Bühnenwerk zu machen. Le Temple de la Gloire präsentiert sich wie ein dialektisches Ballett: Nach einem dem personifizierten Neid gewidmeten Prolog – einem Verweis auf das Vorspiel der ersten Oper von Quinault, dem Voltaire gleichkommen wollte – werden der allzu mannhafte Tyrann Bélus und der allzu weibische Tyrann Bacchus aus der Ruhmeshalle verjagt; in einer von La clemenza di Tito oder Cinna, ou la clémence d’Auguste inspirierten, erhabenen Szene wird Trajan mit Lorbeer gekrönt, weil nämlich er es war, der die Rebellen besiegte, insbesondere jedoch, weil er ihnen verzieh und anschließend die Ruhmeshalle in einen öffentlichen Tempel des allgemeinen Glücks umwandelte.

Im Dezember 1745 wurde das Werk in der Opéra von Paris wieder aufgenommen und fiel durch. Daraufhin zogen Komponist und Autor es zurück, um es zu überarbeiten. Die Uraufführung der zweiten Fassung fand am 19. April 1746 an der Pariser Opéra statt und war ebenfalls ein Misserfolg.

Es finden sich in der Musik indessen viele bemerkenswerte Passagen: z. B. die ausgefallene, themalose Fanfare für zwei kleine Flöten, zwei Trompeten, zwei Hörner, Pauken sowie traditionelles Orchester aus Streichern und Rohrblattinstrumenten in der Ouvertüre; der berühmte Monolog „Profonds abîmes du Ténare“ mit obligaten Fagotten; oder Trajans raffinierte finale Szene „Ramage d’oiseaux“.

Voltaires Libretto wurde in der Version von 1745 noch zu Lebzeiten des Autors publiziert, während die erste Veröffentlichung von Rameaus Musik erst 1909 im Rahmen der von Saint-Saëns geleiteten Gesamtausgabe erfolgte, bei der es sich aber lediglich um die Fassung von 1746 handelt. Daher nahm man lange Zeit an, die Version von 1745 sei verschollen. Doch ein entsprechendes Manuskript wurde gefunden: Einst im Besitz von Alfred Cortot, wird es heute in der University of California, Berkeley, aufbewahrt. Es enthält mehrere hundert Takte (was mehr als zwei Akten entspricht) bisher völlig unbekannter Musik von Rameau. Mit dem Band IV.12 der Opera omnia Rameau liegt nun zum ersten Mal eine vollständige Ausgabe des Temple de la Gloire vor. Es handelt sich dabei um eine mit Ergänzungen und Verweisen versehene zweifache Edition des Librettos, der Partitur und des Klavierauszugs, was die Aufführung beider Versionen ermöglicht.

Julien Dubruque

Der Nil tritt über die Ufer. „Les Fêtes de l’Hymen et de l’Amour“

Dieses Ballet héroïque in einem Prolog und drei Akten (Osiris, Canope, Aruéris) kam anlässlich der Hochzeit des französischen Thronfolgers und seiner zweiten Frau Maria Josepha von Sachsen am 15. März 1747 in Versailles zur Uraufführung. Anfänglich war das auf einem Libretto von Cahusac beruhende Werk unter dem Titel Dieux d’Égypte für die Académie royale de musique vorgesehen. In der Folge wurde das Ballett in Paris und an den verschiedenen Hoftheatern wiederholt mit großem Erfolg aufgeführt (1748, 1753, 1754, 1762, 1765, 1772, 1776) und erreichte schließlich die Zahl von 150 Vorstellungen. Lange wurde es als zweitrangig eingestuft, weil seine Uraufführung mit einem politischen Ereignis zusammenhing, dabei steckt es voller dramaturgischer Neuheiten, die eine Ahnung von Rameaus späteren Opern wie Zaïs, Zoroastre und Les Boréades vermitteln.

Zusammen mit dem Librettisten Cahusac versuchte Rameau in diesem Ballett, Tanznummern, Chöre und Bühneneffekte enger in die Haupthandlung einzubinden. Außerdem experimentierte er mit musikalischen Stilmitteln, die innerhalb seines Werks einzigartig blieben. Am berühmtesten ist zweifellos die Szene, worin der Nil über die Ufer tritt – ein eindrucksvoller zehnstimmiger Doppelchor mit Solisten und Orchester, sowie das Sextett aus Aruéris, eine für Rameau beispiellose Besetzung. Neuartig auch die Verschränkung der musikalischen Formen und das raffinierte, der Arie angenäherte Rezitativ im Ägyptischen Ballett des Aruéris-Akts, dessen Orchestersatz in gewissen Tänzen innovative Ansätze zeigt.

Auch wenn es zu zahlreichen Aufführungen kam, wurden die Fêtes de l’Hymen et de l’Amour von Rameau kaum je umgearbeitet. Da der größte Teil des Aufführungsmaterials der Uraufführung verloren ging, wurde der Neuedition die 1748 für die Académie royale de musique erstellte Fassung zugrunde gelegt. Sie unterscheidet sich kaum von der ersten, abgesehen davon, dass zwei Arietten und etliche Tänze neu eingefügt wurden. In Hinblick auf bescheiden ausgestattete Ensembles bietet die vorliegende Ausgabe im Übrigen spielpraktische Bearbeitungen in Anlehnung an die Umbildungen, die 1753 für die Aufführung am Théâtre royal von Fontainebleau vollzogen und dann in den Vorstellungen der Jahre 1762, 1765 und 1776 beibehalten wurden. Sie ermöglichen eine Aufführung des Aruéris-Akts in einer um drei Solisten verkleinerten Besetzung, also mit nur vier Solisten.

Mit dieser Kritischen Edition der Fêtes de l’Hymen et de l’Amour liegt erstmals eine Referenzversion des Werks vor, die sich auf sämtliche wichtigen Quellen für das Libretto und die Musik (und hier insbesondere auf zwei neuere Entdeckungen) stützt.

Thomas Soury

(aus [t]akte 2/2014)