Napoleon sah sich wie Hernán Cortés als Eroberer großer Reiche, und Gaspare Spontini sollte seinen Ruhm auf die Opernbühne bringen. So entstand „Fernand Cortez“. Doch als der Kaiser unterlag, begann für die Oper eine komplizierte Umarbeitung. Im Theater Dortmund wird am 7. April 2022 die dritte Fassung von 1824 gezeigt.

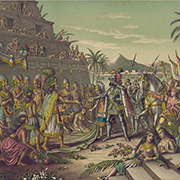

Die Idee zur Komposition der Oper Fernand Cortez verdankt sich einem Kompositionsauftrag, den Kaiser Napoleon I. nach der erfolgreichen Uraufführung von Gaspare Spontinis La Vestale (1807) mit der Intention erteilte, seinen Spanienfeldzug durch ein Propagandastück vorzubereiten. Das Libretto von Victor-Joseph Étienne de Jouy basiert auf verschiedenen historiographischen und dramatischen Vorlagen und hat die Eroberung der Hauptstadt des Aztekenreiches Tenochtitlan durch den spanischen Feldherrn Hernán Cortés zum Gegenstand. Das in Paris verwahrte Autograph lässt erkennen, dass Spontini zunächst eine Urfassung des Librettos vertonte. Kurz vor Probenbeginn wurde jedoch durch den Innenminister eine Umarbeitung des Textes gefordert und unter Mitwirkung von Joseph-Alphonse d’Esménard durchgeführt, die insbesondere die ursprünglich vorgesehene Figur des Montezuma eliminierte.

In dieser ersten Fassung gelangte die Oper am 28. November 1809 zur Uraufführung. Die insgesamt ausgewogene Perspektive dieser Fassung, die die Glorifizierung der Eroberung und den teilnehmenden Blick auf die Situation der Eroberten gleichermaßen beinhaltet, hatte zur Folge, dass die gewünschte Propagandawirkung verfehlt wurde. Gleichwohl sorgte die prominent besetzte, durch spektakuläre Bühneneffekte angereicherte Produktion für gewisses Aufsehen und zog weitere Produktionen an europäischen Bühnen nach sich. Die von Spontini sorgfältig betreute, der Kaiserin gewidmete Drucklegung der Partitur erfolgte bei Imbault vermutlich knapp zwei Jahre nach der Uraufführung. Dass Fernand Cortez bereits in dieser ersten Fassung einen Ausnahmecharakter innerhalb der Opernproduktion der Zeit einnahm, bestätigte erst 2019 die erste moderne Wiederaufführung dieser Fassung in Florenz.

Nach dem Sturz Napoleons nahm Spontini eine grundlegende Umarbeitung der Partitur vor, die am 28. Mai 1817 ihre höchst erfolgreiche Uraufführung erlebte. Neben Umstellungen und Ergänzungen, die etwa den Austausch des ersten und zweiten Aktes betreffen, ist diese zweite Fassung vor allem durch (Wieder-)Einführung der Figur des Aztekenkaisers Montezuma gekennzeichnet, deren Fehlen in der ersten Fassung beanstandet worden war. In dieser zweiten Fassung, deren Drucklegung bei Erard Ende 1817 oder Anfang 1818 abgeschlossen war, hielt sich die Oper bis 1844 auf dem Spielplan der Opéra und wurde zu einem international vielfach nachgespielten Erfolgsstück. Ihre Berliner Erstaufführung 1818 erfolgte bereits im zeitlichen Zusammenhang mit den Vertragsverhandlungen des preußischen Hofes mit Spontini, die im selben Jahr zu seiner Bestallung als Generalmusikdirektor führten.

Für die in Dortmund gespielte dritte Fassung nahm Spontini in Berlin eine weitere Umarbeitung vor, die insbesondere die Einschaltung eines „Denouement“, d. h. einer Szenenfolge zur Konfliktlösung, im dritten Akt betraf und 1824 in der Übersetzung von Johann Christoph May zur Erstaufführung gelangte. Diese Fassung wurde anscheinend nur in Darmstadt nachgespielt, allerdings lässt der 1825 erschienene Klavierauszug mit sorgfältig unterlegtem deutschem und französischem Text erkennen, dass Spontini diese Fassung auch für französische Bühnen als die nunmehr gültige ansah – trotzdem kommt es erst jetzt in Dortmund zu einer ersten Produktion. Eine vierte Fassung, die 1832 als solche angekündigt in Berlin und ein Jahr später auch in Dresden aufgeführt wurde, umfasste insbesondere die Einfügung einer Apotheose des Christentums am Schluss.

Fernand Cortez stellt damit diejenige Oper Spontinis dar, deren Bearbeitung ihn am längsten beschäftigte: Mit Unterbrechungen arbeitete er insgesamt 24 Jahre an der Partitur. Insbesondere die dritte und vierte Fassung dokumentieren dabei das Ringen um eine befriedigende Schlusslösung und erscheinen zugleich symptomatisch für die künstlerische Spätphase des Komponisten, die von erlahmender künstlerischer Inspiration und zugleich einem ins Extrem gesteigerten Perfektionismus geprägt war.

Mit dem vorhandenen Aufführungsmaterial können sowohl die zweite Fassung von 1817 als auch die dritte Fassung von 1824 musiziert werden.

Klaus Pietschmann

(Der vollständige Artikel ist im Programmheft der Oper Dortmund für die Aufführungen der 3. Fassung im April 2022 abgedruckt. Wir danken der Oper Dortmund für die Genehmigung diesen Auszug zu veröffentlichen.)